旧范式的终结?CyberCharge 是如何重塑 DePIN 的行为结构逻辑

ChainCatcher2025-07-16 18:57:29

一、DePIN 的愿景与现实困境

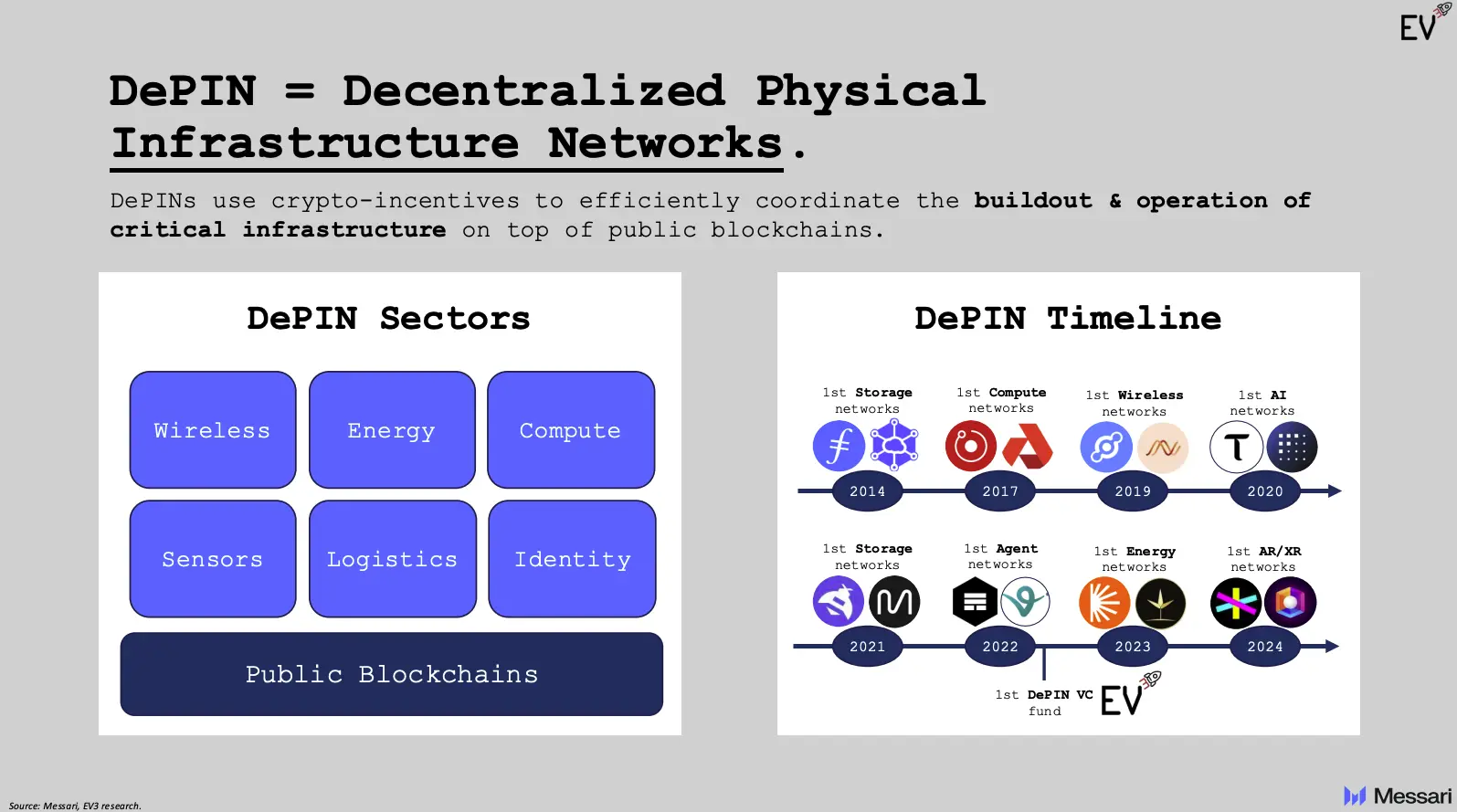

DePIN作为区块链与现实世界结合的代表性路径,曾被寄予厚望。 DePIN最开始的愿景是让所有人都能参与建设基础设施,并从中获得回报,最终形成一个全民共建共享的物理网络。然而,尽管DePIN项目在数量与节点规模上取得了初步成就,现实中的用户体验与商业价值仍显滞后。

据 Messari 数据,2024年全球已有超过1300万台设备活跃在各类DePIN网络中,赛道代币总市值一度突破500亿美元,覆盖超350个项目。但从实际盘面来看,多数项目涨势虚高、落地困难,几乎很难跑通“用户使用 → 网络增长 → 商业变现”的闭环路径。

与供给侧的热火朝天相比,需求侧的推进却相对滞后。多数 DePIN 项目仍处于激励驱动型冷启动阶段:节点部署快速增长,但终端用户的真实使用率偏低、服务付费意愿有限,商业化模型尚未跑通,部分网络甚至出现实际收入与代币市值严重背离的现象。以部分Depin项目为例,其最辉煌时期在全球构建了上百万个节点,覆盖数数百座城市。但到2023年,其月度数据营收依然不足5000美元,严重脱节于其基础设施规模。这种“供给热、需求冷”的局面,正暴露出旧DePIN范式的深层结构性问题。

二、DePIN 的供需错位:设计逻辑的代价

尽管 DePIN 项目在节点部署上取得了高速增长,设备数量与网络规模屡创新高,但许多网络在实际使用环节却迟迟未能突破瓶颈。多数情况下,“节点上线 ≠ 用户使用”,更难形成持续的经济价值闭环。这并非某个项目单点失误,而是传统 DePIN 模型在“供给优先”逻辑下暴露出的结构性问题:

传统 DePIN 项目的设计逻辑多以“先部署、后使用”为主,即通过代币激励吸引用户购买、部署专用设备,从而构建一张去中心化的物理网络,再期望终端用户随后逐步接入,完成商业闭环。但实践表明,这种“设备优先、使用滞后”的路径,正在遭遇结构性瓶颈。

目前DePIN的三大痛点:

高门槛设备成本,限制了用户参与

DePIN 网络通常依赖专业硬件设备,如通信热点、数据路由器、能源终端等。单台售价常在 300–1000 美元之间,用户需自费购入并承担运维,门槛较高。这使得早期节点多由矿工、机构掌握,普通用户难以参与,网络难以实现真实去中心化,服务效能也被削弱。

冷启动困境与供需失衡,导致“空转”现象普遍

DePIN 网络的价值取决于两端的联动:节点提供服务,用户产生需求。然而,在早期网络尚未成型时,缺乏用户使用导致节点效用难以发挥,而节点使用率偏低,又反过来打击节点部署者的收益预期。这种“没有流量 → 节点空转 → 激励下降 → 用户流失”的循环,极易陷入负反馈。

在缺乏有效 ToC 产品路径的情况下,很多项目只能通过代币激励维系供给侧增长,但这种单边扩张并不能催生真实市场需求,最终形成“设备接入 ≠ 价值生成”的空心化网络结构。

节点行为难以验证,系统信任成本高企

传统模式中,“设备上线”即视为节点贡献,但在实际运行中,虚假位置、模拟数据、集群部署等作弊行为屡见不鲜。由于缺乏精细化行为验证机制,系统无法区分真实与伪造行为,反而需要投入更多资源做防作弊与反女巫验证,抬高了运维与信任成本。

综上,传统 DePIN 网络已在节点规模上实现“外在增长”,但未能跑通“行为驱动”的内在逻辑。连接 ≠ 使用,部署 ≠ 价值。要真正释放 DePIN 潜力,必须重构从行为发生、验证到价值沉淀的完整链路,这正是当前模型中最薄弱却最关键的一环。

三、范式转折的起点:从设备到行为的路径突变

面对传统 DePIN 网络中“节点接入活跃、终端使用沉寂”的结构性矛盾,越来越多项目方与研究者开始反思:问题真的出在设备部署上吗?还是我们理解 DePIN 的方式本就存在偏差?

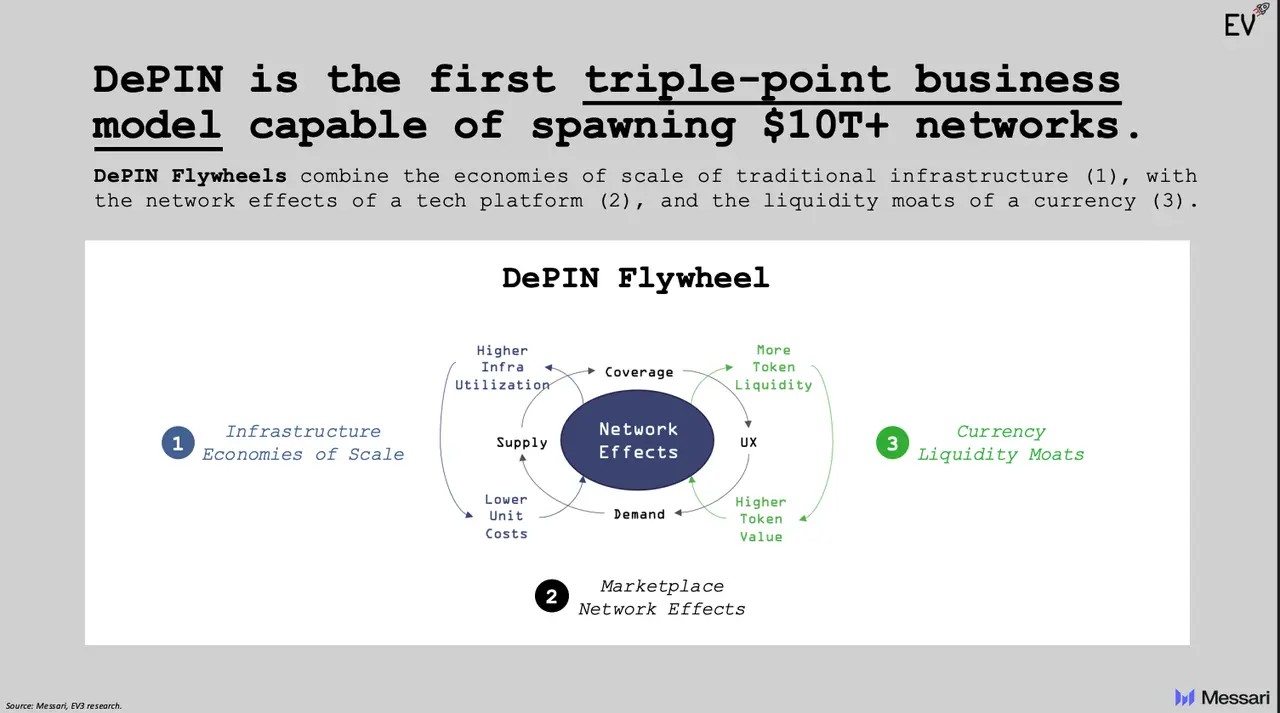

根据 Messari 的 DePIN Flywheel 模型,DePIN 作为一种新型基础设施范式,不只是简单地让“设备上链”,而是依赖三种相互强化的动力机制,构成一个可以推动万亿美元级网络增长的“结构飞轮”。

该飞轮围绕一个核心目标,Network Effects(网络效应),由三种力量共同驱动循环:

-

基础设施规模经济 (Infrastrucure Economies of Scale) 节点越多,单位成本越低,设施利用率越高,边际部署效率提升,激励更多参与者加入。

-

平台级网络效应 (Marketplace Network Effects) 节点增长带来服务丰富 → 用户需求提升 → 激发更多节点供给 → 构成正向飞轮。

-

代币流动性护城河 (Currency Liquidity Moats) 真实使用频率提升代币价值,反过来增强激励强度与市场反馈,提升用户与节点的黏性。

然而,传统 DePIN 项目在规模与激励上做了大量努力,却始终难以跑通飞轮,原因并不复杂:它们忽略了飞轮的真正起点,即可验证的用户行为。我们可以设想,如果节点只是上线,没有产生真实服务,网络效应无法建立。如果用户只是被空投吸引,没有频繁参与行为,代币价值难以支撑。如果系统缺乏行为验证机制,激励与使用脱钩,飞轮也就失速.......

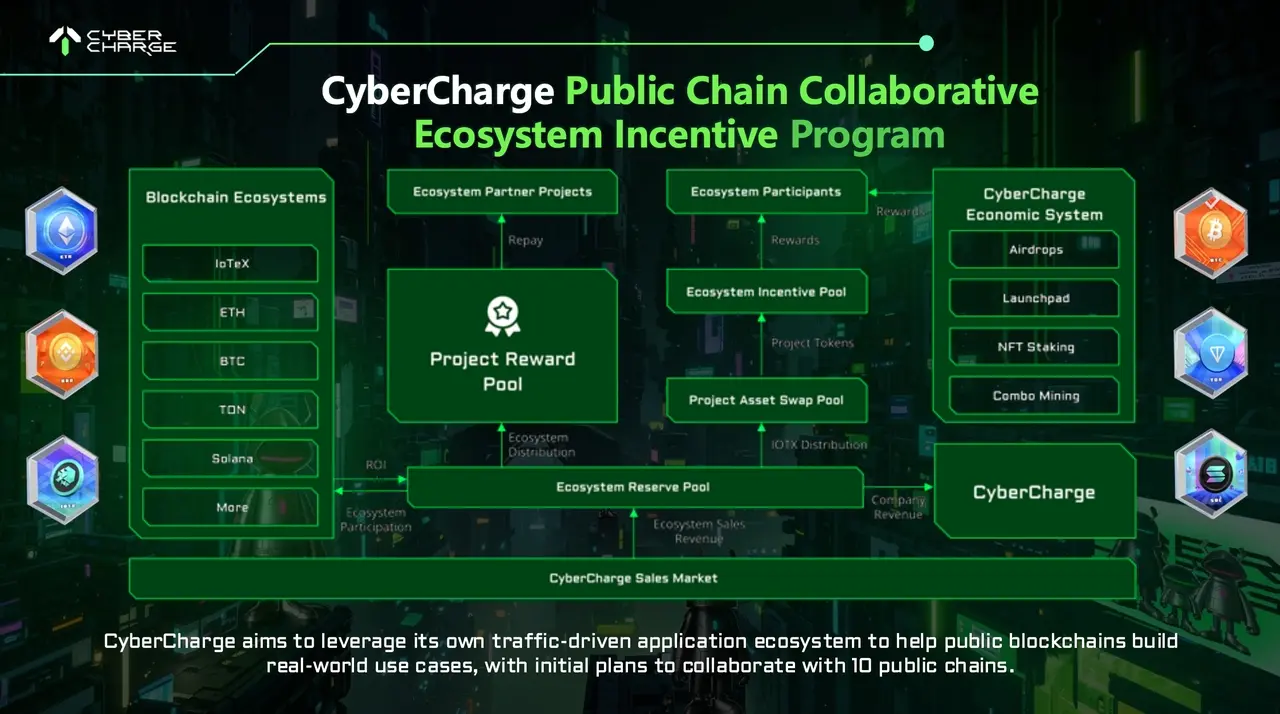

换句话说,要想真正启动 DePIN 的三重飞轮,不在于节点数本身,而在于是否存在一个可持续、高频率、可验证的行为结构来作为飞轮的驱动力。正是在这一理论背景下,CyberCharge开始尝试从硬件网络转向行为网络。他们不再将设备视为唯一的接入入口,而是将“日常使用行为”本身转化为参与方式,让用户无门槛地进入网络、产生贡献、并获得激励。

四、CyberCharge 的范式突围:以行为结构重启 DePIN 飞轮

在传统 DePIN 项目深陷冷启动与验证困境的背景下,CyberCharge 提出了一条截然不同的路径:不再依赖设备规模,而是从用户行为出发构建网络结构与经济激励。

(1)节点不再是“设备拥有者”,而是“行为发生者”

CyberCharge 抛弃了传统 DePIN 中“购买即接入”的思路,转而将网络贡献的最小单元转化为一种可验证、可积累的行为:为终端设备充电。用户无需部署大型设备或拥有专业知识,只需使用 CyberCharge 的智能充电器完成一次有效充电,即视为一次网络行为提交,并自动获得资产回馈。这套被称为 Charge-to-Earn (C2E) 的模式,极大地降低了参与门槛,也将 DePIN 的参与者人群从设备部署者扩展到所有用电行为人。使用户不再是“矿工”,而是行为节点。

(2)行为真实性可验证,激励机制更具信任基础

在系统层面,CyberCharge 每台充电设备内嵌“CyberChip”安全模块,通过 AI 能耗识别与链上校验算法,确保每一次充电都具备实际电流流动与时长记录。相比传统 DePIN 网络依赖 GPS、IP、注册签名的方式,这种基于能耗与物理行为的验证机制具有更高的抗作弊能力与行为精度。这一机制解决了过去 DePIN 网络中节点行为真实性弱、激励分发误差大的问题,为行为飞轮的启动奠定信任基础。

(3)构建生态内循环,行为触发网络效应的自我放大

CyberCharge 不止一次性行为激励,而是通过设计多层级生态结构,把每一次“充电”行为转化为参与生态的入口。

例如:

-

用户通过充电获得 GEM(行为资产),可用于喂养 “AI Doggy” (宠物系统)

-

宠物成长反过来提升用户代币获取效率,强化用户留存

-

不同组件玩法(如小游戏、挖坑、等级成长)构成了行为—收益—再行为的反馈闭环

-

生态资产 CPT/EST 引入了成长性与用途多样性,进一步支撑系统内的需求生成

这种行为激励 → 资产使用 → 进一步行为的机制,天然形成了DePIN Flywheel 中平台网络效应与货币流动护城河的双向驱动。即行为驱动资产,资产驱动生态,生态反向驱动更多行为,使其让用户行为不再止于“挖矿”,而是转化为持续互动的身份成长过程。

(4)用户即终端,供需在同一侧启动

最值得注意的一点在于:CyberCharge 的行为模型打破了传统 DePIN “节点是供给,用户是需求”的双边结构,而是更专注于让“用户即节点,行为即供需”。这意味着每个用户既是服务贡献者,也是终端使用者。且网络不再依赖“搭好了才有人用”,而是“用的过程就是在搭建”。这正是传统模型下 DePIN 飞轮难以启动的“断裂处”,而 CyberCharge 所做的,正是将这一断点打通。

行为结构,将决定 DePIN 的下一阶段走向

从设备上线到行为上链,从供给驱动到结构自燃,DePIN 的范式正在经历一次根本性重构。传统模式已证明其在节点部署和规模构建上的效率,但在用户参与、服务使用与价值兑现三个核心环节上,仍存在明显结构断裂。归根结底,网络再庞大,如果缺乏真实行为的持续驱动,最终仍将陷入“覆盖多、使用少”的困局。

CyberCharge 的出现,正是对这一命题的具体回应。它所构建的,不是更低成本的挖矿方式,而是一种将行为作为节点结构基础的新范式。这种范式让网络不再依赖前置建设,而是随着用户行为自然生长;也让“贡献”不再依赖注册与绑定,而是源自可被记录的真实使用。

我们或许可以说,DePIN 的未来不属于某一个项目,而属于那些能够在真实世界行为与链上结构激励之间,找到可持续桥梁的机制设计者。平台可能会变化,硬件可能会迭代,但只要“行为即价值”的逻辑成立,飞轮就有可能真正转起来。