从经典条件反射到高频交互:CyberCharge是新的“巴甫洛夫实验”?

ChainCatcher2025-07-15 10:14:25

一、经典条件作用:行为是如何被信号驯化的?

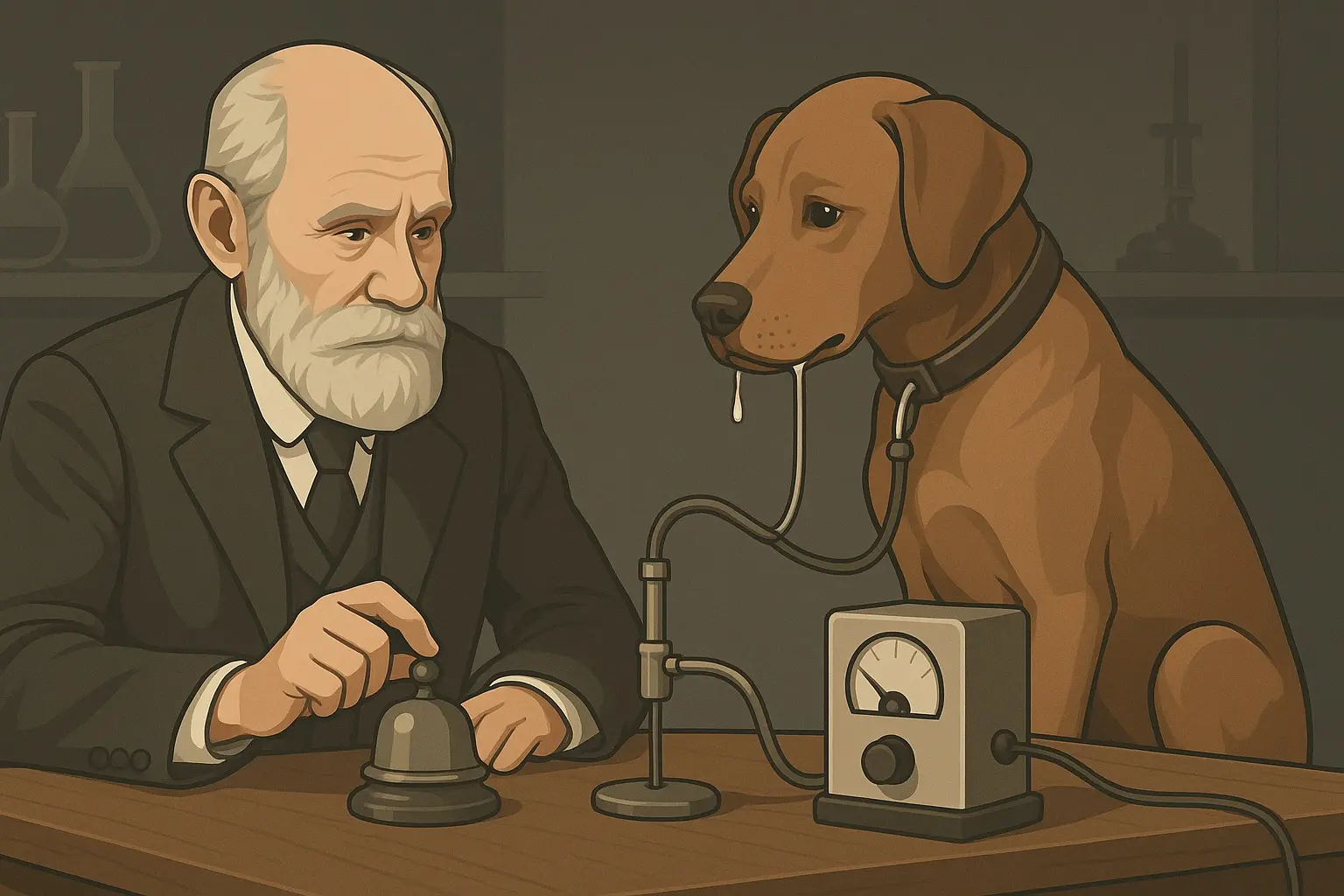

20世纪初,俄国生理学家伊万巴甫洛夫做了一个著名的实验。他发现只要在每次喂狗前先响起一声铃响,反复几次后,哪怕不给食物,仅凭铃声也能让狗开始分泌唾液。这种现象被称为“条件反射”,它首次揭示了外部信号如何在潜移默化中塑造生理和行为反应,并由此催生了行为主义心理学的一个重要分支。

许多看似出于自主意愿的行为,其实很可能源于这种机制。心理学将其称为经典条件作用(Classical Conditioning),或称巴甫洛夫式学习。其核心原理是:一个原本毫无意义的信号,如果多次与某个自然反应绑定在一起,最终就会“接管”这项反应的触发权。简而言之,我们可以被训练,而这种训练,往往是在无意识中完成。

我们用巴甫洛夫的经典实验来说明这一机制:

该实验将整个训练过程分为四个要素:肉粉是一种天然引发狗流口水的刺激,称为“无条件刺激”;狗看到肉粉就流口水,这种本能反应,叫“无条件反应”;铃声原本不引发任何反应,但在多次与肉粉一起出现后,它变成了“条件刺激”;最终,狗听到铃声也开始流口水,这就是“条件反应”。

狗并不是天生会对铃声流口水,而是通过铃声 肉粉反复配对的过程建立了“铃声=吃饭”的认知。这种被训练出来的自动反应,就是条件反射。为什么会这样?因为狗已经学会了一个「信号→期待→反应」的路径。它把原本毫无意义的铃声,与“即将到来的食物”绑定在了一起。

这一原理不仅适用于狗,同样适用于人类在日常生活中的许多决策行为,例如:

-

听到手机提示音 → 条件反射性地拿起手机

-

每天进入应用充电 → 条件反射性地领取签到奖励

-

看见任务红点 → 条件反射性地点击完成

背后机制就是:一个重复配对的“提示—反应—奖励”回路,逐渐固化为无意识行为。

现在,把这个模型套到CyberCharge里,你会发现它如出一辙:每日任务的提醒,就是“提示信号”;喂狗、点任务,是“动作反应”;GEM奖励、狗狗的互动反馈,就是“食物”;长期重复后,用户形成了“我一看到提示,就会去点”的条件反射。这正是CyberCharge行为设计的底层逻辑。它并不直接告诉用户“你在构建一个DePIN网络”,而是通过提示→ 互动→ 奖励的日复一日结构,构建出一个让人不自觉参与的行为闭环。我们不是出于深思熟虑才去喂狗,而是在条件刺激下被训练出参与习惯。

二、从巴甫洛夫到Skinner:行为因“后果”而持续

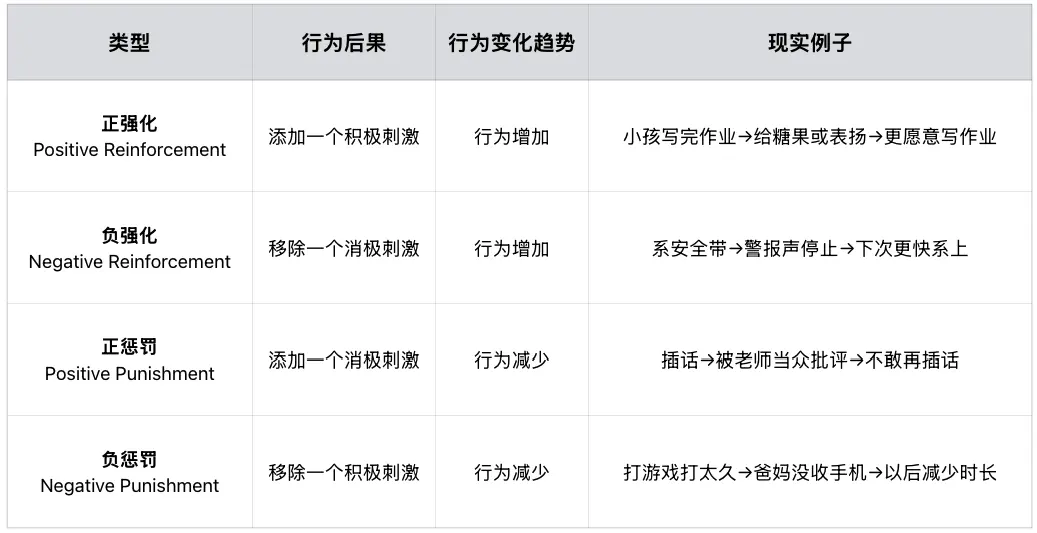

更重要的是,这种经典条件化,只是CyberCharge行为设计的第一层结构——用于“引发参与”。真正支撑其行为粘性的,是行为心理学家B.F. Skinner 所提出的另一套机制:操作性条件反射(Operant Conditioning)。

与巴甫洛夫强调刺激引发反应不同,Skinner更关注的是行为之后发生了什么,决定了这个行为未来是否还会被重复。换句话说:我们不是因为看到提示就自动行动,而是因为行动之后的“后果”,在无形中改变了我们的行为倾向。

在Skinner的模型中,行为 = 被后果塑造的学习过程,核心要素有四个:

在CyberCharge中,这一机制通过以下方式体现出来:

-

正强化:用户完成充电和喂狗等行为后,获得GEM等互动奖励,是典型的正向反馈

-

变量强化:大逃亡游戏的“不确定性”、翻倍乐的刺激感,创造“再试一次”的冲动

-

反馈延迟管理:部分奖励设置了幸运抽奖机制,制造“悬念”和期待

-

行为成瘾曲线调控:每天固定时间刷新任务,形成固定的“行为窗口”,让行为变得规律化

-

负激励机制(弱形式):如果长时间未参与,宠物可能会死亡,引发“错失感”

在Skinner的术语中,CyberCharge创造的是一种正向变量比率强化模型(Variable Ratio Reinforcement),类似老虎机或刮刮乐,即你永远不知道下一次会不会中奖,但你总想再来一次。

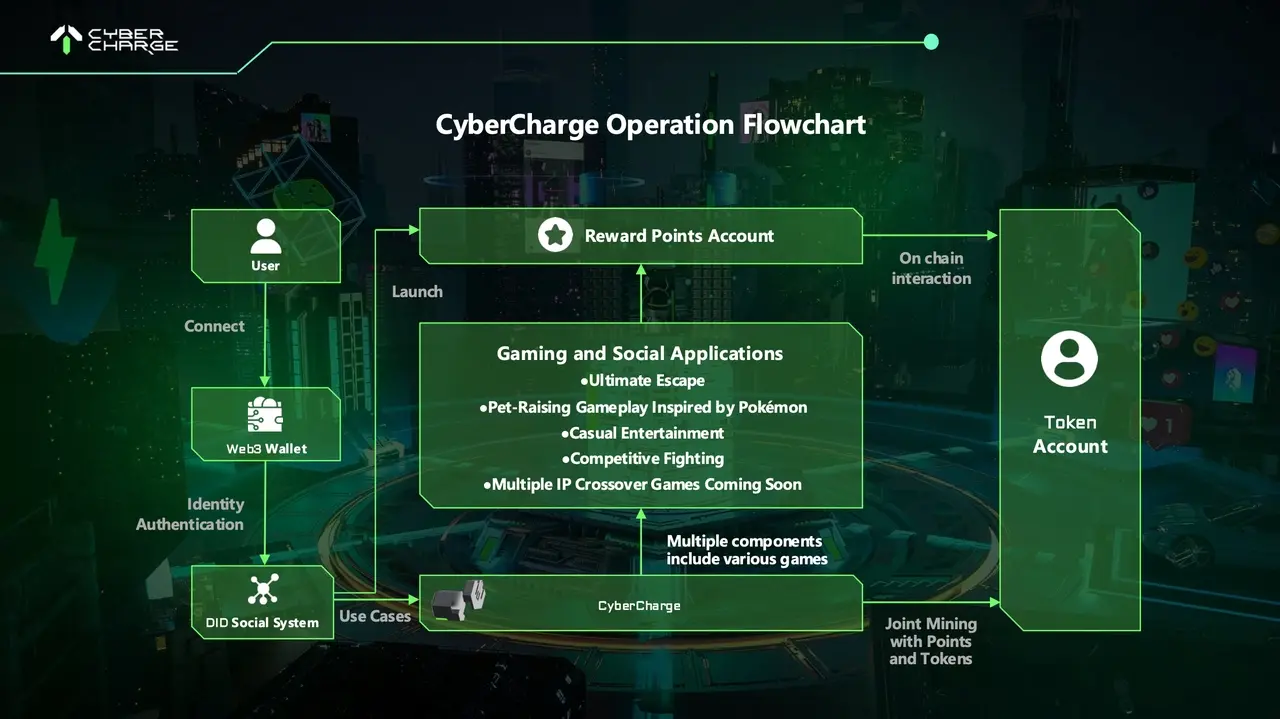

三、CyberCharge 的行为引导系统是如何运作的?

从经典条件反射到操作性行为塑造,CyberCharge 所构建的并不仅仅是一套激励机制,而是一整套行为引导架构,即用提示去激活反应,用不确定性强化行为,用节奏感维持参与。在这种日复一日的循环中,用户形成的已不再是任务驱动,而是一种下意识的参与习惯。

这套设计的独特之处在于,它极少用高频的Token刺激来强行绑定用户,而是以更温和的方式,即通过一只虚拟狗、一套养成节奏,将链上行为内嵌进用户的日常生活。这是一种真正意义上的低摩擦参与路径。无需部署设备,无需理解链上技术,甚至无需思考回报机制,只需上线,喂狗,完成每日例行。

深入来看,CyberCharge的产品逻辑远超出了“宠物 任务”这一表面架构。它在多个维度上,呈现出一种“行为即节点”的链上范式雏形:

-

AI Doggy 是行为的情绪界面:它不只是视觉IP,而是分担了大量“提示”与“反馈”的角色,既让用户保持情绪联结,又承担行为节奏的引导功能。

-

节奏感是用户粘性的主轴:任务并不复杂,但足够规律。正因如此,它适合成为一种“每日打开一次”的轻交互行为,这种“高频 低干扰”的节奏设计,正是Web3产品长期留存中最稀缺的能力。

-

养成体系构建非经济性动力:随着宠物互动次数增加,用户可解锁新的表情、语音甚至状态演化。这些变化虽不带直接Token收益,但极强的“归属感”与“时间沉没成本”,足以驱动持续参与。

四、结语:行为不是手段,而是入口——CyberCharge 的未来隐喻

如果说其他DePIN项目强调的是“重设备、重算力”的参与模型,那么 CyberCharge 代表的则是一种“轻行为、深绑定”的新范式。它所连接的不是矿机、不是传感器,而是用户每天一次的注意力投射与交互动作。

Web3 不缺项目,但真正有潜力穿越周期的,往往不是那些发币最多的,而是那些最懂得如何构建用户行为闭环的。CyberCharge 用一只数字宠物做了一次大胆尝试,将节点变得柔软,将链上行为结构化,将参与感融入生活的间隙。它不教育你成为一个链上建设者,它只是用轻轻的一声提示、一个微笑的眼神,让你点开它、喂它,然后再喂一次。久而久之,你不再需要理由,只因为你已经习惯了。

所以,我们不是在养狗,而是通过AI Doggy,走向区块链的另一种可能。